Как воронежский городок стал известным на весь мир селом

Село Костёнки известно прежде всего стоянками охотников-собирателей времён верхнего палеолита. Со всех уголков мира в Костёнки приезжают туристы, дабы лично увидеть кости древнего великана – мамонта. При этом «седая» история этой местности намного лучше изучена (и продолжает изучаться), чем период XVII – начала XX веков.

Пустошь на диком поле

Возникновение Костёнок неразрывно связано с основанием города-крепости Воронежа в 1585-1586 годах. Впервые упоминание о селе появляется в «Дозорной книге» за 1615 год. В ней сказано: «Пустошь на диком поле в Констянтиновском яру Федора Оладьина на колодезе дикого поля…». Фигурируют Костёнки и в писцовой книге за 1629 год: «Селцо, что был починок на Констянтиновском яру, Костенки тож, на колодезе за рекою за Доном что было в поместье за Федором Оладьиным, а ныне владеют помесные казаки». Исходя из обнаруженных данных, воронежский краевед В. Прохоров выдвинул предположение, что село Костёнки могло быть основано в конце XVI века неким Константином, жившим в одном из придонских яров. Поэтому селение и называлось первоначально Константинов Яр. Скорее всего, сначала это было ухожье (юрт) - одиночная изба смелого мужика, занимавшегося рыбной ловлей, охотой и бортничеством и платившего налог в царскую казну. По неизвестным причинам юрт опустел. Может, Константина убили или захватили в рабство кочевавшие здесь татары, а может, он просто-напросто покинул эти места. Но уже в 1629-1630 годах новые поселенцы – казаки – основали на бывшем ухожье постоянное поселение с небольшой крепостью (острожком), поэтому Костёнки часто фигурируют под названием Костёнский острожек.

В 1635 году царским правительством было решено начать строительство Белгородской засечной черты – укреплённой линии на южных рубежах Московского царства, защищавшей границы от постоянных набегов крымских и ногайских татар. В 1640-1641 годах в Костёнском острожке проживали 150 черкасс (тогда так называли украинских и белорусских переселенцев). Сюда они пришли из Речи Посполитой, спасаясь от произвола польской королевской власти. В острожке черкасы несли «городовую службу», но, по неизвестным нам причинами, вступили в конфликт с воронежским воеводой Вельяминовым, терпя от него притеснения. Казачьи старшины неоднократно писали челобитные московскому царю с жалобами на воеводу, но это не возымело никакого действия. Потеряв терпение, 28 августа 1641 года казаки со своими семьями покинули Костёнский острожек и отправились обратно «в Литву».

Вельяминов не мог просто так отпустить черкас. После трёх дней пути их настигли правительственные войска. Казаки решили дать бой. Заняв оборону, они сопротивлялись несколько дней. Так как силы были неравны, беглецам пришлось сдаться в плен (119 человек, не считая женщин и детей). Всё их имущество конфисковали, а самих «изменников» посадили в тюрьму. Данный инцидент стал широко известен не только в Московском царстве, но и в украинских землях. Именно из-за этой истории в Костёнках было решено построить не только новую крепость, но и целый городок, что и произошло в 1642 году.

Детей боярских наделили землёй

Царская власть решила, что на бывших «изменничьих черкасских местах» нужно поселить более уживчивых и лояльных поселенцев – драгун. Первыми костёновскими драгунами стали дети боярские, записываемые на службу в Москве. Им выдавалось жалование по 5 рублей и одна лошадь. Воронежский воевода Ромодановский по своему распоряжению наделил 144 детей боярских драгунской службы в Костёнске землёй, конфискованной у черкасс. Помимо прочего они были снабжены и хорошим оружием. Среди драгун поселились некоторые воронежцы и другие люди из «иных украинных городов».

Воевода Ромодановский назначил главой драгун воронежца, сына боярского Б. Конинского. Именно под его руководством в ноябре 1642 года драгуны построили в сельце на берегу Дона деревянную крепость – Костёнск. Первоначально она состояла из дубовой острожной стены длиной в 55 сажени и шириной в 49. В плане город представлял собой прямоугольник с одной башней. Постепенно сформировался целый Костёновский уезд, куда вошли близлежащие сёла.

Всего лишь через два года в городе была возведена и первая деревянная церковь в честь святого Василия Великого. Воронежский краевед Н. Поликарпов в статье «Воронежский край в церковном отношении до учреждения Воронежской епархии (1586-1682)» сообщал, что первая деревянная церковь была построена уже в 1644 году. Привёл он и карту церквей Воронежского уезда за XVII век с пояснениями. В переписной книге Воронежского уезда за 1646 год сообщается: «…В селе острожек, а в нём церковь во имя Василия Кесарийского да поп Яков, да в селе ж помесные драгунские службы дети боярские…». По сохранившимся чертежам города, церквушка находилась за пределами самой крепости, в районе окружающих её слобод.

Чертёж города Костёнска с окрестностями и с изображением Костёнской крепости. XVII век.

Российский государственный архив древних актов (РГАДА)

С увеличением численности населения в городке построили ещё две деревянные церкви в честь праздника Покрова Божией Матери и святого Иоанна Предтечи. В сохранившихся документах XVII-XVIII веков Васильевский и Предтеченский храмы поочерёдно фигурируют как соборные, то есть главные. По народному преданию, бытовавшему в Костёнках в XIX веке, Предтеченская церковь якобы находилось на месте новой Покровской (1791), старая Покровская церковь – на месте некой часовни, что же касается храма Василия Великого, то уже тогда жители не помнили его местонахождения.

Под попечением епископа Митрофана

До учреждения воронежской епархии Костёнск входил в ведение рязанского митрополита, который практически не посещал воронежские земли из-за их удалённости.

В 1681 году по указу царя Фёдора Алексеевича и патриарха Иокима принимается решение образовать новую епархию – Воронежскую. А уже 2 апреля 1682 года на новую кафедру был назначен епископом игумен Макарьево-Унженского монастыря Митрофан. Тогда Костёнск, наряду с другими городами, стал одним из первых, выделенных из рязанской митрополии и переданных в духовное попечение епископу Митрофану.

Через год святитель в письме к царям Иоанну и Петру сообщал: «…освящён я, богомолец ваш, вновь на епархию…а моей, государи, епархии городы: Воронеж, Елец, Коротояк, Землянск, Урыв, Орлов, Костенской…». В июне 1699 года царь Пётр Алексеевич в письме к приказным людям и воеводам городов, в том числе и в Костёнск, наказывал, чтобы те всячески помогали епископу Митрофану в его «духовных делах».

Царь Пётр в Костёнске

В XVIII столетии Костёнск стал одним из важных городов Воронежской губернии. Здесь по указу царя Петра I располагались хлебные магазины для Воронежского адмиралтейства, а ещё изготовлялись бочки для смолы. С апреля по май 1696 года, направляясь в Азовский поход, мимо Костёнска проплывали корабли под командованием соратника царя, контр-адмирала Патрика Гордона и самого Петра Алексеевича. В журнале Путного шествия отмечалось: «Костёнск стоит в лощине, деревянный от реки с пол версты на берегу пустая башня».

Известно, что царь Пётр проявлял неподдельный интерес к Костёнкам, а прежде всего к большому количеству костей мамонтов. В 1696 году солдат Ф. Катасонов по поручению царя приехал в Костёнск для изыскания «больших костей». Это было самое первое научное археологическое исследование. Говорил о здешних находках и путешественник и живописец Корнелий де Бруин. Он был поражён этими гигантскими костями «слонов» и не мог объяснить их появление. Благо, на помощь пришёл сам царь, который и ответил голландцу на все его вопросы: дескать, все эти кости – не что иное, как погибшие от холода слоны великого полководца Александра Македонского.

В Костёнске произошла ещё одна забавная история, связанная с царём. В очередной раз Воронеж ждал визит царя-батюшки, и Воронежское адмиралтейство разослало указы к городским воеводам о том, чтобы те распорядились наловить рыбы и привезти её в Воронеж к приезду государя. Те же, в свою очередь, по разным причинам отказывались выполнять поручение, оправдываясь тем, что на реке Усмань из-за коряг рвутся сети, а на Дону по каким-то причинам и вовсе нельзя вылавливать рыбу. Самым смекалистым оказался воевода Костёнска. Он знал, что у местного настоятеля отца Семиона, владельца крепостных крестьян, есть в собственности и рыбные озёра. Недолго думая, воевода поставил около них караул и приказал всю священническую рыбу изловить и доставить в губернский город ко двору царя. Можно представить, какой удар схватил местного батюшку.

Как путешественник кости искал

В 1768 году в Воронеже побывал известный немецкий натуралист и путешественник Самуэль Готлиб Гмелин. Он был наслышан об историях с древними костями и, естественно, захотел побывать в Костёнске. Приехал сюда 1 ноября и, недолго думая, решил заняться раскопками на песчаном берегу Дона. Сразу же открылось множество костных останков мамонта. Гмелин поинтересовался у местных жителей: откуда это всё взялось? На что они простодушно отвечали, что это останки древнего четвероногого зверя, погибшего в незапамятные времена. Не скрылся от пристального внимания Гмелина и сам городок. Он писал, что город «худ и мал», ограждения все развалились, всё в запустении и небрежении.

Что касается жителей, то они занимались обычным земледелием. Это, по мнению Гмелина, приносило им хороший материальный достаток и ставило их между дворянами и крестьянами – средний класс, как сказали бы сегодня.

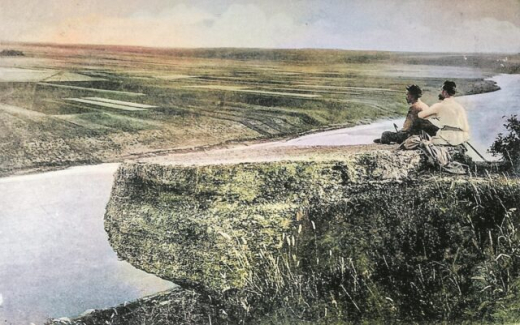

Натуралист ещё не раз бывал в Костёнках. Последний раз он посетил городок 25 мая 1769 года. В его дневнике описаны живописные виды меловых холмов, растущие здесь дикие колокольчики и тюльпаны, барбарис, дикая рябина с чёрным клёном.

В итоге в 1779 году из-за своей худости и ненадобности город-крепость Костёнск, защищавший более ста лет рубежи Московского царства, по указу императрицы Екатерины Великой стал обычным селом Воронежского уезда.